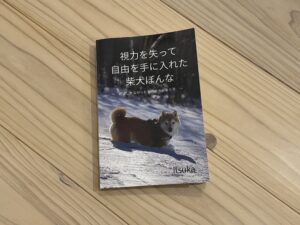

ここ5年ほどで、

少しずつ、少しずつ、

『自分らしく生きているなあ』

と思える今に向かっていたとは思うけれど、

大きく変化したのは4年前でした。

私が自分らしく生きるために、

考え方が変わる一番最初のきっかけを与えてくれたのは、

愛犬ぼんなでした。

ぼんなという名前は、大好きな山菜から。

6歳で原発性緑内障という

遺伝性の病気で左眼を失明。

そのとき、

いずれ右眼も視力を失う日が来ると

宣告を受けました。

外で遊ぶのが大好きなぼんな。

いったい私に何ができるだろう。

まず真っ先に思ったことは、

ぼんなの毎日を楽しい毎日にしてあげたいということでした。

1日1日を悔いのない日にしていこう。

1日1日を全力で生きよう。

その決心が大きな大きな第一歩でした。

ぼんなが楽しいと思うことを、

ぼんながやりたいと思うことを、

ぼんなの意思をできるだけ尊重しようと努めました。

お散歩に外へ出たら、

ぼんなが行きたい方へ進みます。

わたしは、

ただただぼんなについて行くだけ。

ぼんなが立ち止まり、

座り込んでぼーっとし始めたら、

わたしも一緒に景色を眺めたり、

あまりにも暇な時はストレッチをしたり、

とことん付き合います。

シャンプーをしたばかりでも、

川遊びを止めることはしません。

あ〜せっかくいい匂いになったのに〜

というわたしの都合は、

ぼんなには関係ありませんから。

猛吹雪の中、

除雪山のてっぺんに座り込むぼんなを、

無理やり引き摺り下ろすこともしません。

寒い、

帰りたい、

こんな天候の中突っ立ってる人おかしいよね、

恥ずかしいよね、

なんてわたしの都合は、

ぼんなには関係ありませんから。

そうやって毎日を過ごしているうちに、

それまで抱えてきたたくさんの後悔、

漠然とした言葉にできないたくさんの不安、

それらがいつの間に薄くなっていることに気が付きました。

なんだかとても心が穏やかで、

特別なことが何もない平穏な日々が

とても幸せであることに気が付きました。

今まで自分がいかに、

どうでもいい後悔と不安に縛られて生きてきたのか、

気が付きました。

ぼんなのおかげで、

そこから解放され、

わたしは自由になりました。

毎日をちゃんと生きている、

そう思えるようになりました。

毎日を精一杯生きていると思えたことで、

後悔や不安がなくなることを知りました。

愛犬の話に戻りますが、

ぼんなは結局、

左眼失明から2年後、

右眼も失明。

8歳で全盲となりました。

ですが、

彼のスタイルは特に何も、

変わることはありませんでした。

怖くないのか?と思いますが、

川があるとわかると一直線に突っ込んでいき、

じゃぶじゃぶどこまでも歩き進んでいきます。

足が付かない深さにも果敢に挑むので、

そりゃそうですよね、

時々ぷかぷか流されています。

自分で岸にたどり着くこともできますし、

私がリードでコントロールし

浅瀬に引き寄せることもあります。

ぼんなは本当に自由です。

一緒に暮らしていて毎日思います。

『ぼんなのように自由に生きたいな』

ぼんなのたくましい背中が、

いつもわたしを勇気づけてくれます。

全盲という枠にとらわれることなく、

彼はやりたいことをやり続けています。

私が自分で自分を苦しめていた枠を、

ぼんながどんどん外してくれています。

山登りだってできますよー。

確かに見えているときよりは時間はかかりますが、

私たちが歩くのにちょうどいいペースぐらいです。

見えていたころは、

『遅いんですけど』って顔でいちいち振り返り、

『早くしてください』って不満そうでしたから。

人間だったらこんなに普通に歩けません。

動物って強いです。

『見えない』という状況を真正面から受け入れて、

『さて、どうするかな』と解決策を探り、

目の前にある壁を淡々と乗り越えていきます。

一番の趣味は除雪山登り。

なぜそこに除雪山があると分かるのか、

形の分からない雪山を

なぜそんなにスムーズに昇り降りできるのか、

謎だらけです。

そんな日々を過ごしていて思うのは、

可能性って無限大だな、

ということです。

全盲になったら、

あれもできなくなる、

これもできなくなる、

勝手に決めつけていました。

そう、

決めつけていたのは私です。

どうなるかなんてわからない。

何かあったらその時考えればいい。

いま目の前にあることと向き合う。

いまある状況を楽しむ。

本当に、

大きな大きな第一歩でした。

ありがとう、ぼんな。

ぼんなはわたしの道標。